氷室神社について

祭神

ご由緒

元明天皇の御世、和銅3年、

勅命により平城新都の左京、春日の御蓋の御料山(春日山)に鎮祀され、盛んに貯水を起こし冷の応用を教えられました。

これが平城七朝の氷室で、世に平城氷室とも御蓋氷室とも春日の氷室とも言われます。

翌年初めて献氷の勅祭を興され、毎年4月1日より9月30日まで平城京に氷を献上されました。

奈良朝七代七十余年間は継続されましたが、平安遷都後はこの制度も廃止され、遂に150年を経て、清和天皇の御世、貞観2年に現在の地に奉遷され、左右二神を増して三座となりました。

以来、現在の春日大社の別宮に属し式年に営繕費、年中の祭礼等は、興福寺、春日社の朱印高二万石の内と社頭所禄三方楽所料二千石の一部によって行われましたが、明治維新後はこの制度も廃され、専ら氏子と冷凍氷業界の奉賛によって維持せられて今日に及んでいます。

また、本殿東側には末社として、南都舞楽の楽祖なる狛光高宿禰の霊祀なる舞光社があります。

奈良氷室神社の献氷祭

奈良時代、この春日野に氷池(新公会堂のあたり)や氷室(荒池・鷺池を望む浅茅ヶ原一帯を推定)を設け、氷室の守り神を祀り、春迎えの祭りを行い、順調な気候の推移と豊作を祈願する重要な祭祀が営まれたようです。

また、氷の朔日ということがあり、古来より旧暦6月1日に、宮中では氷の節会・氷室の節会があり、また民間ではこの日、歯固めと称して寒餅、凍餅を焼き、神仏に供えて食べるなどの風習があります。

寒餅とは小寒から節分までのおよそ30日の間に作られ、冷凍乾燥した餅のことで、寒さが厳しい年ほど保存度が良いといわれます。

また、正月元日の節会に宮廷では氷様(ひのためし)という行事がありました。

前年(12月)の各地氷室の氷の厚薄を奏上するために、石や瓦でそのひな形を作ったといいます。その蔵氷の厚薄をもって今年の豊凶(厚きを豊年、薄きを凶年)を占ったのです。

自然現象に兆しを見ようとする慣習から派生している農耕文化の一端と見ることができます。

今日、献氷祭は全国各地から製氷・販売業者が参列し今年の業績成就を祈願する祭りとなり、業界繁忙な6月を避けて5月1日に行われています。夏期の天候が勝負という業界の人々の願いは、日本の稲作成就の条件とも同じであります。

今日ほど、冷蔵冷凍技術の恩恵にあずかっている暮らしもかつてありません。

食品、冷暖房など日常生活から最先端技術に至るまで、あらゆるところに発達した冷の技術がありますが、人間は今も順調な天候の推移に恵まれなければなりません。この祭りの続く所以でもあります。

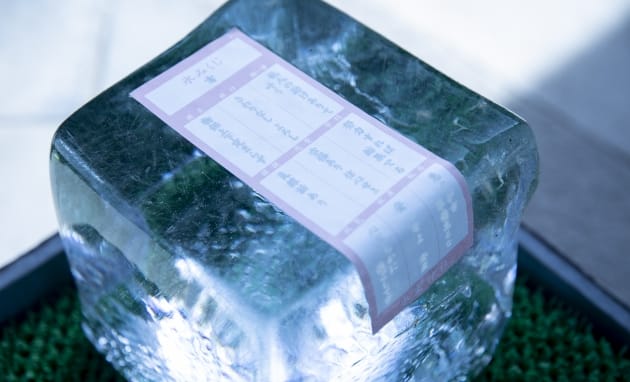

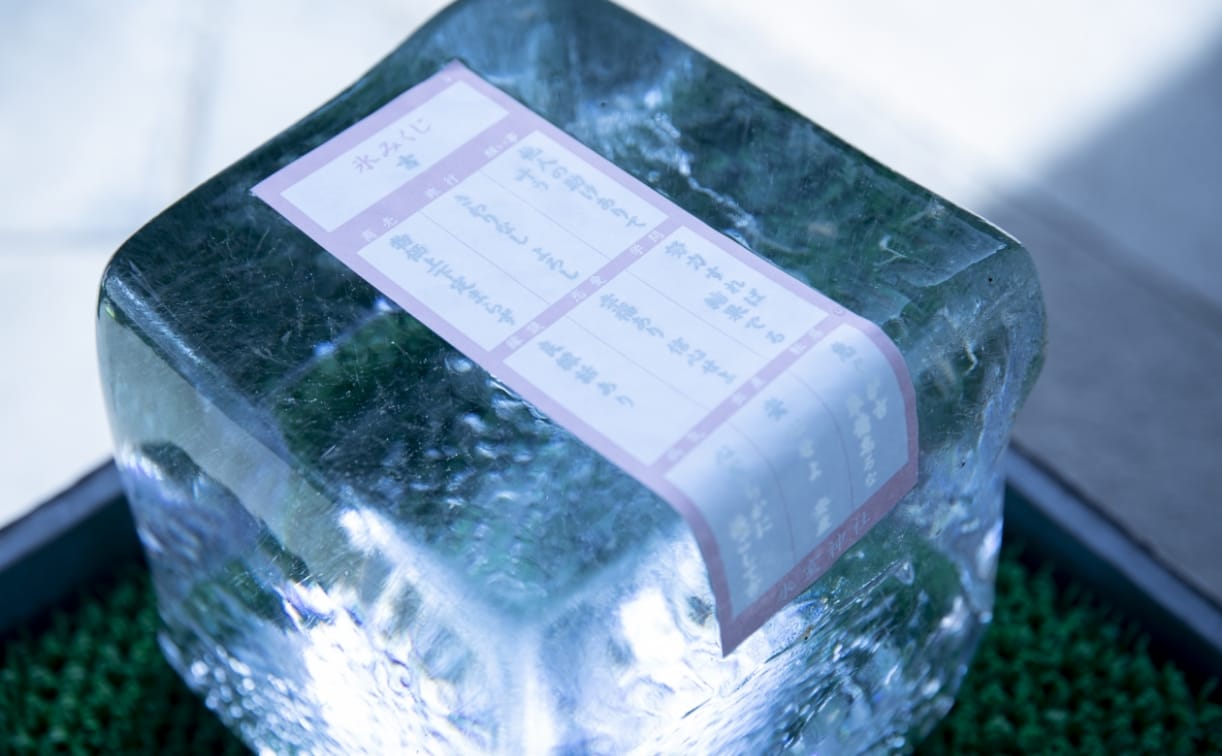

当日は鯛(海の幸の代表)や鯉(里の幸の代表)を封じ込めた二基の大型氷柱や花氷の奉納をはじめ、かき氷の頒布、舞楽奉納などの神賑行事が行われます。

氷室神社と南都流舞楽

明治三年に廃止されるまで、氷室神社に置かれた南都方楽所を中心に奈良における舞楽が受け継がれてきました。

明治維新により三方楽人(奈良・大阪・京都)が国に召され、曲や舞が一本化されていったのが、現在の宮内庁式部職楽部の雅楽で国の重要無形文化財となっています。

しかし、上京せず地方に残った楽人や舞があり、独自の伝承が見られるのです。南都晃耀会は奈良流を重んじる有志により戦後間もなく結成されました。

結成五十周年記念事業として後継者養成のため南都流舞楽伝承教室を企画し、伝承活動が続けられています。

「神主舞 大神流 納曽利」氷室神社の神主家に相伝された右の走舞です

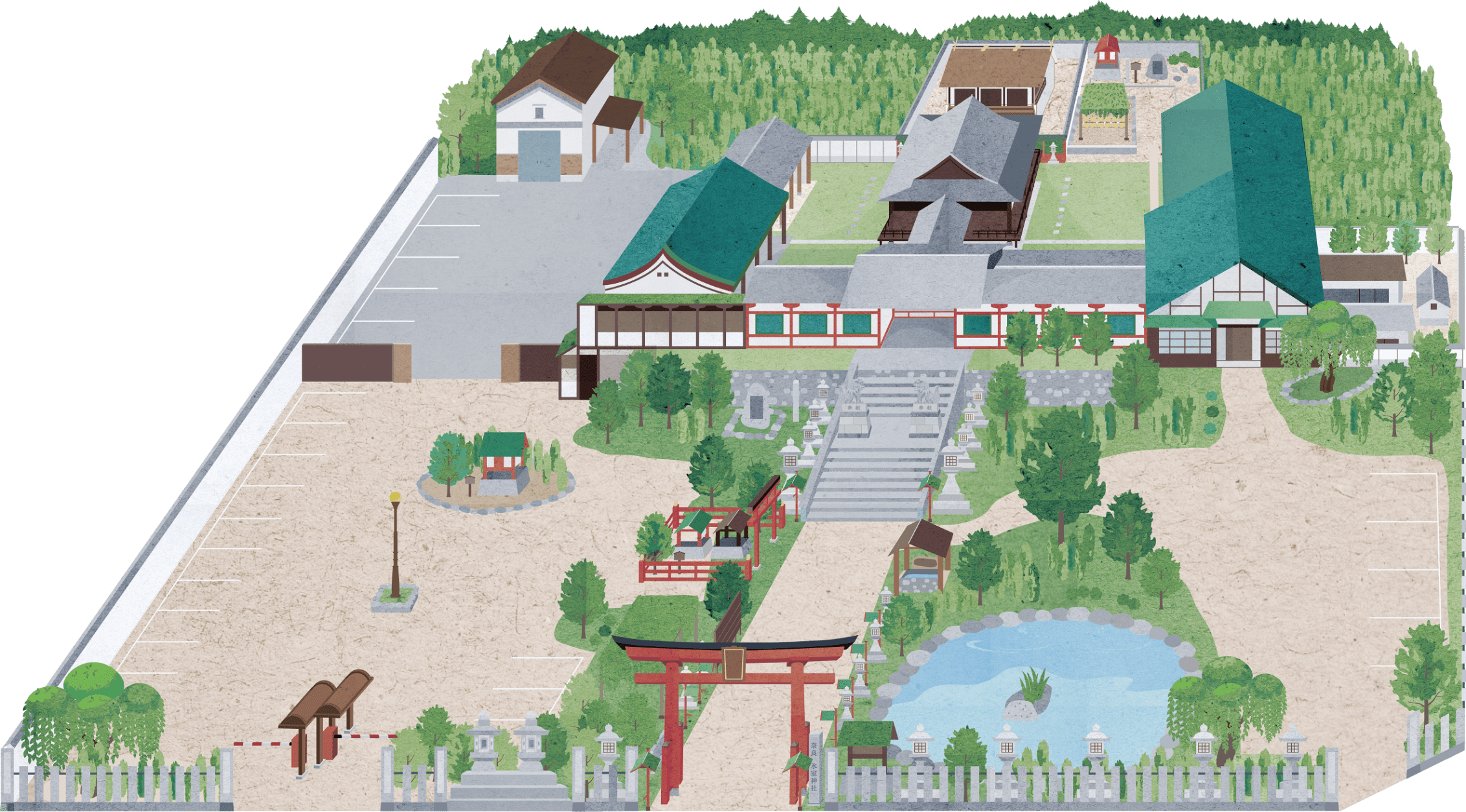

境内のご案内

- 本殿 ×

御本殿

三間社流造・檜皮葺

×

(奈良県指定文化財)

御祭神:

中央 / 闘鶏稲置大山主命、

左 / 大鷦鷯命、

右 / 額田大仲彦命 - 拝殿・舞殿 ×

拝殿・舞殿

桁行二間 梁間一間

(奈良市指定有形民俗文化財)氷室神社は江戸時代に朝廷や幕府の行事に参勤した三方楽所の一つ南都方の楽人が拠点とした神社で、神主も楽人が勤めていました。ここでは楽人による舞楽奉納を中心とする祭りが行われていました。拝殿は、舞楽を上演するための舞台で、四脚門両側の東西廊を楽所にして左方と右方の舞人が舞殿で舞を舞いました。奈良は古来雅楽の中心地の一つでありましたが、その楽人の拠点が氷室神社です。

×

拝殿・四脚門・東西御廊・末社舞光社は旧南都方楽所の遺構です。 - 万葉歌碑 ×

万葉歌碑

大伴家持の抒情歌として名高い

×

「うらうらと照れる春日に雲雀あがり 情悲しもひとりしおもえば」 - 神饌殿 ×

神饌殿

神様へのお供え物を調えるところで御供所ともいいます。20年に一度の造替の折、

×

神様を御遷(お移し)する移殿を併設しています。 - 直会殿 ×

直会殿

ご神饌を下げていただく直会(祭典に伴う共食)のほか、雅楽・舞楽の練習など当社の集会場としても使用されています。

× - 鏡池 ×

鏡池

境内南東にある鏡池。この辺りの大字名を野守というので、謡曲由来の「野守の鏡」ともいわれています。また、文化財を守る防火用水としても重要です。

× - 東御廊・授与所 ×

東御廊・授与所

四脚門東の翼廊にあたるこの場所は元来は楽所として使用されていましたが、現在は社務所兼授与所となっています。

× - 舞光社 ×

末社舞光社

南都舞楽の楽祖で狛光高宿禰の霊祀です。狛光高公は平安時代の雅楽家で雅楽、舞楽の達人として知られ、南都方楽人の祖とされています。当社の舞楽面「陵王」(重要文化財)はこのお社に納められていました。現在は芸道・学芸成就の神様として崇敬されています。例祭は一月七日です。

× - 鎮守の森 ×

鎮守の森

本殿北側に広がる鎮守の杜。吉城川が境界となります。

× - 四脚門 ×

四脚門

応永九年(1402年)禁裏造営の際、旧御所の日華門と御輿宿を当社に寄付され、寛永十八年(1641年)の禁裏造営の時にも日華門の扉が下賜されました。現在の四脚門の扉はこの時のものです。切妻造、本瓦葺の四脚門に翼廊が接続した禁裏御所の遺構です。

× - 宝庫 ×

宝庫

平成24年の第62次御造替の際に新造されました。御鳳輦をはじめ宝物が納められています。

× - 参拝者専用駐車場 ×

参拝者専用駐車場

駐車料金:20分300円

×

一日上限1800円

約40台駐車可能。 - 招魂社 ×

招魂社

有志氏子の祖霊 西南戦役以降戦没者の霊をお祀りしています。

×

明治十年に氏子崇敬者が祖先祭を営むため、春日神社(現 春日大社)末社の払下げをうけて創建されました。後に西南戦役以下の殉国者の御霊を合祀しました。 - 祓所 ×

祓所

御祭神は底筒男命、中筒男命、表筒男命の三神と、瀬織津比女、速開都比女、気吹戸主、速佐須良比女の四神。よろずの罪穢れ、災いなどを除き祓う、清め祓いの神様です。

× - 鳥居 ×

鳥居

× - 手水舎 ×

手水舎

× - 仁徳天皇歌碑 ×

仁徳天皇歌碑

当社御祭神の一柱であられる仁徳天皇の御歌が刻まれた歌碑です。平成8年(1996年)に崇敬者によって御奉献いただきました。

× - 幄舎 ×

幄舎

元々は宝庫が建っていましたが平成24年の第62次御造替の際に本殿西側に移転した跡に新築されました。屋内に当社旧本殿の模型を展示しています。

×